《普陀宗乘之庙瞻礼纪事》揭秘

2014-03-15 17:25 来源:今日西藏昌都 点击:0

|

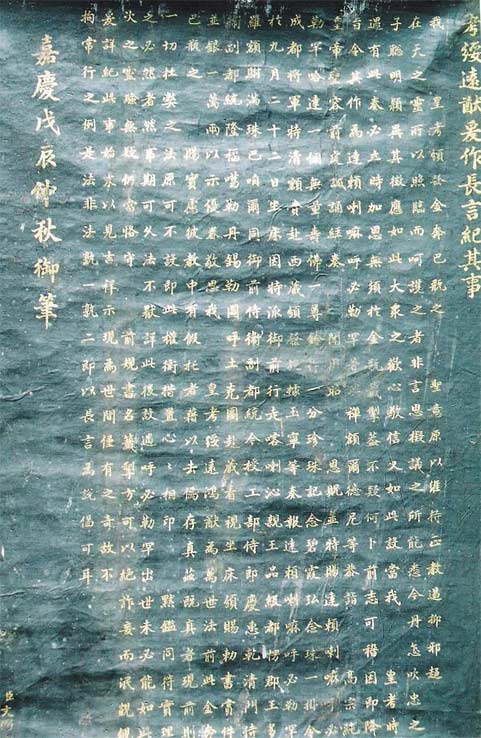

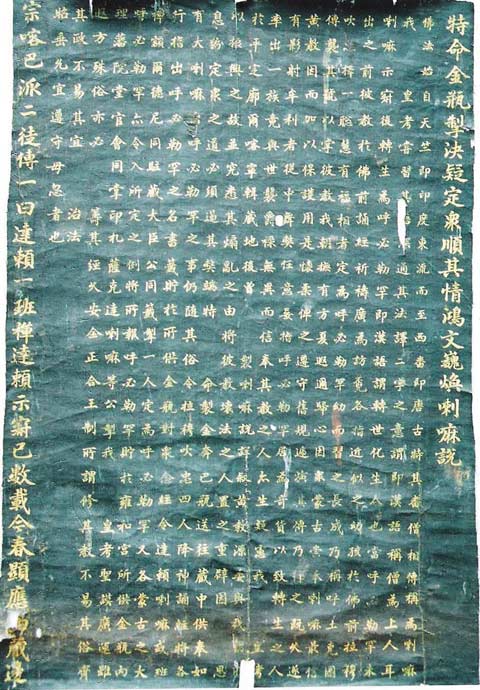

1994年夏,笔者在拉萨偶见三张清代嘉庆皇帝《普陀宗乘之庙瞻礼纪事》御笔手稿原件。三张手稿尺45cm×60cm,质地为黑色丝帛,内容文字用金粉楷书,字迹工整流畅。文体为纪事长诗,极为详细地阐述了承德普陀寺的宗乘,修建普陀寺的宗教及政治意义,重申为根除活佛转世制度被政治利用的弊端,乾隆皇帝创立的达赖、班禅转世金瓶掣签制度的必要性;回顾了格鲁派(黄教)与清朝政府的渊源;叙述了八世达赖的圆寂及转世灵童寻访情况和为何钦准九世达赖转世灵童免去金瓶掣签。从手稿质地、内容格式来看,此文稿的确出自宫廷,确系嘉庆御笔无疑,具有极高的研究价值和收藏价值。 十余载来,笔者遍查《清实录》等历史资料,均未见到有关此文的详细记载,即使偶有文献提及,也是似有忌讳一笔带过,唯在《拉萨文物》一书中查得一篇题为《御制普陀宗乘之庙瞻礼纪事碑》录有《普陀宗乘之庙瞻礼纪事》全文的介绍文章。 经考证,《普陀宗乘之庙瞻礼纪事》是嘉庆皇帝在嘉庆十三年(1808年)秋在承德避暑山庄北山的普陀宗乘之庙瞻礼后有感而发的即兴之作;“碑”是当时新任驻藏大臣文弼奉旨建立。如此重要纪事,为何编修《清实录》的官吏避讳莫深,将其列入密档?他们竭力想掩饰些什么呢? 要回答这些问题,还得从回顾历史说起。众所周知,“活佛转世制度”是藏传佛教所特有的宗教传承制度,它是西藏僧侣集团为了解决自己宗教首领的传承人和财产的继承权而以法统关系建立起来的一种宗教传承制度。公元8世纪末叶,佛教传入藏区以后,由于对释教教义的理解不同,形成了很多不同的宗派,这些宗派为了使自己的教法横向传播,在各地建寺立宗、广收门徒。而为了使之纵向发展,才有了作为寺院最高主宰的转世活佛。所谓活佛转世,即是与佛无别的喇嘛的再生与变化身,本质上讲,就是延续前世喇嘛之精神,复接其职的一种接班方式。是藏传佛教在其历史发展过程中为维护自身利益和生存需要的必然产物。其理论根据是大乘佛教心性本净、三世轮回、普渡众生、大慈大悲等最基本思想。最初被确认为活佛的人大多是各教派创始人以及那些对寺庙建设和弘扬佛法有特殊贡献的大德高僧。

活佛转世制度始于噶举派的噶玛支系噶玛让雄多吉时期(1284年~1339年),时元朝国师噶玛拔希临终时接受弟子乌坚巴等人的请求,表示乘愿再来,并预示了转世的地点。噶玛拔希去世一年后在预示的地点的一户人家出生了一个男孩,这个男孩5岁时自称是噶玛巴,经过乌坚巴等人考察确认为噶玛拔希的转世灵童。这就是西藏第一个转世喇嘛。 活佛转世制度一经创立,其他各教派纷纷效仿,在一定程度促进了藏传佛教的发展。当时,西藏地方政治局势动荡不定,以信奉噶玛噶举派的藏巴汗地方政权与以达赖喇嘛为首的格鲁派(黄教)寺院集团长期为敌。这些派系不同的世俗和精神的统治者们,为争取外援,排除异己,巩固既得权势,纷纷竞相向即将取代明朝的清朝联系、靠拢。几乎和清朝派人去西藏的同时,西藏地方派出的以伊拉古克三和戴青绰尔济为首的通好人员,带着五世达赖、四世班禅和武力支持黄教的蒙古和硕特部领袖固始汗的信件,于1642年(崇德七年)到达盛京(沈阳),受到皇太极的隆重接待。 1644年清朝建都北京后,继续实行“兴黄教”抚绥蒙藏人民的政策。在顺治十年(1653年)册封固始汗 “遵行文义敏慧顾实汗” 为西藏地方的最高政治首领,统领西藏地方政务;封达赖为“领天下释教”的最高宗教领袖,统领西藏地方教务。达赖喇嘛自受清朝政府册封后,相应地提高了其在宗教、政治上的号召力和影响力。 1656年固始汗死,诸子争位,和硕特部势力渐衰,西藏地方政权逐渐被格鲁派所掌握。 为垄断西藏的统治地位,达赖、班禅等家族姻娅,依附攀连,沆瀣一气。如:六世班禅与仲巴呼图克图罗桑金巴和噶玛噶举派的沙玛尔巴(红帽)第十世活佛却朱嘉错是同母异父的兄弟,噶举派的女活佛多吉帕姆也是他们的同母异父的姊妹,他们的外祖家是拉达克土王;八世达赖喇嘛绛贝嘉措是六世班禅在后藏同他有亲戚关系的一大户人家内选定;六世班禅圆寂,八世达赖即从自已的叔伯家选出七世班禅丹贝尼玛,而八世达赖的一个侄子,又是喀尔喀蒙古最大活佛哲布尊丹巴。不仅如此,噶玛噶举红帽系十世活佛沙玛尔巴之侄女,与达赖、班禅两家族都缔结了姻亲。其子且被指认为洛森巴钦波活佛的转世。《清实录》载:“查藏内达赖喇嘛、班禅额尔德尼等呼毕勒罕示寂后,令拉穆吹忠作法降神,俟神附伊体,指明呼毕勒罕所在。乃拉穆吹忠往往受嘱,任意妄指,以致达赖喇嘛、班禅额尔德尼等亲族姻娅,递相传袭,总出一家,与蒙古世职无异。” 1780年7月六世班禅至热河朝谒乾隆皇帝,同年9月至京,10月出痘感染时疫,不幸于11月圆寂。1781年2月,乾隆派遣理藩院尚书傅清额等护送班禅灵榇返回扎什伦布寺。班禅入京时,乾隆和王公大臣等曾赏赐赠送大量金银珠宝等珍贵礼品;班禅圆寂后,又送了数量不菲的治丧赙仪,总值白银数十万两,这时也一并运回扎什伦布寺。六世班禅之兄仲巴呼图克图,原是扎什伦布寺的管家,他总揽一切,利用职权之便将班禅之财物据为私有,而以教派不同为借口,拒不分给六世班禅的另一兄弟噶玛噶举红帽系十世活佛沙玛尔巴。对此,沙玛尔巴怀恨在心,乃潜往尼泊尔以当时藏尼银钱纠纷为事端进行挑唆廓尔喀统治者入侵后藏。1791年7月,廓尔喀军队趁后藏空虚,大举入侵后藏焚掠扎什伦布寺。 乾隆五十七年(1792年)八月下旬,清军击败入侵后藏的廓尔喀军,并深入尼泊尔境内,尼泊尔王一再请和,乾隆在指令大将军福康安允和的同时,即指示在藏大员福康安等筹议善后及改革西藏政制另立章程事宜。在乾隆看来,即使廓尔喀不可能再次入侵,西藏也不容逆转到前此因内部斗争引来外族干预的那种严重局面,积极的预防措施,必须从选认呼毕勒罕时杜绝舞弊入手。福康安遵循乾隆旨意,针对西藏政制中所存的弊端,会同西藏地方的有关人员,共同议定条例,并先后会奏清朝中央。乾隆五十七年八月二十七日上谕提出新立章程八条,其中第一条就是设置金瓶掣签。乾隆五十七年九月,派御前侍卫惠伦等将金瓶送往拉萨,惠伦一行在十一月二十日到达。金瓶迎供在大昭寺内。同时在北京雍和宫内也设置一金瓶,由理藩院掌管,供蒙古地区活佛转世专用。当蒙古各部找到大呼图克图的转世灵童后,由理藩院堂官会同掌印札萨克达喇嘛共同在雍和宫中举行金瓶掣签以决定真呼毕勒罕,将确定蒙古呼毕勒罕的权力从西藏转移于理藩院,防止蒙藏上层以宗教身份进行政治联合。乾隆五十八年(1793年),这些条例经过清朝中央政府审订之后,正式颁行,这就是著名的《藏内善后章程》二十九条。 从乾隆归政到嘉庆继位后十年时间,西藏地方没有出现重要的呼图克图的呼毕勒罕掣签问题,人们似乎淡忘了金瓶掣签制度。嘉庆九年(1804年),八世达赖圆寂,嘉庆十二年(1807年),西藏盛传寻到一名非常灵异的灵童,才使达赖的呼毕勒罕究竟如何掣定的问题被重新提了出来。西藏地方统治阶层,为争夺权力和保持既得利益,抵制金瓶掣签,上演了一场阳奉阴违的政治闹剧。 据驻藏大臣玉宁、帮办文弼在嘉庆十二年十二月二十日奏折里说,这年夏天,据奉旨代达赖喇嘛管事的济咙呼图克图面告:自第八世达赖圆寂后,济咙屡奉谕旨要他留心查访呼毕勒罕,已将四年。但他们遵从乾隆皇帝的圣旨,“未敢降护法、跳龙丹,惟有率领众喇嘛虔心念经,以求呼毕勒罕及早出世。又采访舆论,藏内大小人等佥云,第九辈达赖喇嘛应在东方出世”。几年内,陆续接到后藏、江孜、工布、扎雅、里塘六处报称各有男孩一名,均具吉兆,可是派人初步查访,“皆不能说话”故“可不入呼毕勒罕数内”。尔后,又在里塘、西宁、甸麻三处,访得男孩各一名,其中一名是在德尔格(即今四川德格)甸麻地方访得的春科土司丹怎吹忠之子。据报,这个男孩生下时连叫阿妈三声,口念六字真言,六个月能扶人行走,八个月即会说话,看到家内所供第一辈达赖喇嘛之像,就指之向人说,这是他的前身。有人问他是何人,他自称阿旺罗布藏嘉木错,此即第五辈达赖的本名。里塘、西宁、德尔格三处都位于西藏的东方,恰与舆论相符。十一月间,济咙呼图克图又来面告玉宁、文弼说,他派往里塘、西宁的人陆续回禀,所报幼孩虽然各有吉兆,尚无虚捏,但都未能说话。据济咙的意见,当时“天气甚冷,又正值大雪之时,该二幼孩即未能说话,即可不必验看”,“令其在各该处等候奏过大皇帝,再掣金瓶”,而惟独差往甸麻的一名布达拉的管门喇嘛,于十一月二十五日将春科土司之子接到距拉萨仅一天多路的地方。是日,自晨至午,天无片云,突降雪花半日。次晨,东方出现五色虹霓。十二月二十三日,玉宁、文弼会同班禅额尔德尼、济咙呼图克图、第穆呼图克图、埒徵(热振)呼图克图等及噶伦、 代本、三大寺众喇嘛到拉萨东半日路程的贡塘验看,一时聚集在那里的人众,“不下数万”。这小孩谈话举止非常灵异,居然能够认出第五辈达赖的遗物。玉宁、文弼接续写:“奴才等又指第穆呼图克图向伊询问,识此人否?答云认得,是第穆呼图克图。又问,你是何人?答云,是阿旺罗布藏嘉木错。奴才等问:识我二人否?答云:皆是大皇帝差来的人。彼时,一同观看之后,无不喜极流泪,环跪磕头,奴才等以呼毕勒罕尚在未定,不许磕头,无奈人数众多,又皆实心敬信,不能禁止。......查定例:达赖喇嘛之呼毕勒罕出世,将所报幼子之名,写于签上,封贮金瓶,班禅额尔德尼率领众呼图克图喇嘛念经九日,眼同众人签掣。今各处所报幼孩虽有九人,已经济咙呼图克图驳去六人,只余三人。或即将此三人之名,入瓶签掣,抑或将九人之名,一并入瓶签掣之处,伏乞皇上圣明睿鉴,训示遵行,谨奏,请旨。”(朱批奏折民族类第1442号卷第4号) 从这份报告可以看出:当时济咙呼图克图在迎接春科土司丹怎吹忠之子一事上起了决定作用,他已经绕过驻藏大臣而作出初步选择。还应该注意到,这里所谓“定例”仍是指乾隆五十七年所创立的金瓶掣签制度。 这份报告之后还附上班禅额尔德尼、济咙呼图克图领衔的一份奏折汉译本,这是极关重要的一份请愿书,文笔极尽曲折委婉之能事。它在叙述第八世达赖喇嘛圆寂,寻访呼毕勒罕,以及上述灵童的种种灵异吉兆之后说:“现据各呼图克图、三大寺内堪布喇嘛、噶布伦、代本、营官、第巴以及阖藏僧俗大小人等,先于布达拉内安供高宗纯皇帝圣容前磕头,次向臣僧等环跪叩称:从前高宗纯皇帝赏赐金奔巴瓶,令掣呼毕勒罕。实在是兴扬黄教欲得真正呼毕勒罕之圣心,今丹怎吹忠之子,又会说前辈话,又会念经,实在是真呼毕勒罕。求班禅额尔德尼、济咙呼图克图具奏大皇帝,将丹怎吹忠之子,免掣金瓶,赏作达赖喇嘛之呼毕勒罕,实在感激不尽等语,臣僧等当即谕以此系高宗纯皇帝圣旨,如何敢违?众人又说,高宗纯皇帝当日圣心,不过是要得真呼毕勒罕。如今呼毕勒罕是真的,只求具奏,我们自己到京中求大皇帝恩典去等语。臣僧等因想唐古忒人甚糊涂,今即敬信所访丹怎吹忠之子,若遵旨掣签,有高宗纯皇帝在天默佑之恩,自不致有差错,但恐臣僧等修行浅薄,不能上格神天,掣得之人,非其所信,众人不敬,关系匪轻。是以不揣冒昧,叩恳大皇帝天恩,可否赏准将丹怎吹忠之子作为达赖喇嘛之呼毕勒罕,实于全藏僧俗,大有裨益。嗣后如遇应出呼毕勒罕之人,访得幼子,不能说话,不能指出前辈实在凭据者,仍遵旨由金瓶掣定,如此略为变通,益足广大皇帝兴扬佛教欲得真正呼毕勒罕之恩,而与原奉高宗纯皇帝圣旨,亦不致违碍。今因众人至诚告恳,不敢不奏。......前认八辈达赖喇嘛呼毕勒罕之时,系高宗纯皇帝特派前辈章嘉呼图克图前来指认,今亦否赏派人来之处,伏候钦定。”(军机处录副民族类第934号卷第4号)将这份既坚决又委婉的意见书同驻藏大臣奏折合观,表面上驻藏大臣恪守旧章,请旨将访得幼孩一律签掣,而藏僧则奏请略加变通,免予签掣,实际上是利令智昏的驻藏大臣等官员与僧侣相互串通,利用大众名义,运用政治手段,向中央施加影响,以求废止金瓶,恢复由藏僧选定呼毕勒罕的旧例。英明远逊其父的嘉庆皇帝似乎完全忘记了历史的教训和乾隆皇帝为杜绝弊端而设金瓶掣签的苦心,违背定制,轻率地接受了这荒唐的请求。 嘉庆十三年(1808年)二月十九日上谕云,这个幼孩年甫二岁,即“自知前身系五辈达赖喇嘛,其为呼毕勒罕出世,已无疑义”,“实为吉祥善事,览奏曷胜欣慰”。又说,在乾隆时颁去金瓶的意义,本是“兴崇黄教,恐其中或有假托,用防弊混”。此次既然“大众无不倾心信奉,并经详加察验,信而有徵”,“设当我皇考高宗纯皇帝时,遇有此奏,亦必即时降旨开恩,无须复行签掣”,所以特准该幼孩即作为达赖喇嘛的呼毕勒罕,“著班禅额尔德尼等恭诣高宗纯皇帝圣容前,虔诚诵经,奏闻在天之灵,用答恩贶”,但是,“嗣后自应仍照旧章,不得援此为例”。“同年秋,嘉庆在承德避暑山庄北山的普陀宗乘之庙瞻礼后,还特作长诗,以纪其事”。这篇纪事就是《普陀宗乘之庙瞻礼纪事》。(朱批奏折民族类第1442号卷第4号。军机处录副民族类第958号;朱批奏折民族类第1443号卷第1号;《清实录》嘉庆十三年二月乙亥条;御制普陀宗乘之庙瞻礼纪事碑文;柳升祺、邓锐龄《清代在西藏实行金瓶掣签的经过》) 以上是九世达赖喇嘛的呼毕勒罕免掣金瓶的经过。而令清朝政府始料不及的是:如此灵异的九世达赖喇嘛,尚未成年就成了政治斗争的牺牲品,于嘉庆二十年(1815年)示寂,只活了十一岁。如何寻访、确认新的呼毕勒罕的问题又摆在了清中央政府的面前。 嘉庆二十四年(1819年),在寻访十世达赖呼毕勒罕时,以第穆呼图克图为代表的西藏上层又欲故计重施,其伎俩与上次如出一辙。然而这一次却受到嘉庆的严厉驳斥,并要求严格执行金瓶掣签制度。嘉庆二十四年三月十六日谕云,高宗纯皇帝特设金奔巴瓶,采用缄名掣定之制,睿谋深远,自当万世遵行,但前次第九辈达赖喇嘛呼毕勒罕出世时,曾据玉宁等奏称种种徵验,“实系第五辈达赖喇嘛复出无疑”,所以才“俯允所请,免其入瓶掣定”。但第九辈达赖喇嘛乃甫及七八年,旋即圆寂,“如果所称徵验,俱属确实,自应长久住世,宣扬黄教,何以不能永年?可见前此玉宁所奏,多有不实,朕一时轻信,至今犹以为悔。”而此次里塘所报幼孩的灵异之处,只是出自于当地僧俗人等之口,“若遽听其言,此与从前指定一人者何异?”再若各地“亦俱援此为例,又将何以应之?!”因玉麟、珂实克不先加驳回,辄代陈奏,实属错误,均著传旨申饬。里塘所报幼孩可予保留,责令另外加紧寻访,“总须再得其二,方可将三人之名,一同缄封入瓶,遵照定制,对众讽经。彼时,玉麟、珂实克二人,一人封名,一人掣签,不令该喇嘛等经手,其掣出者方系达赖喇嘛真呼毕勒罕,必能住世久长,为众信奉。”

最后谕旨责成玉麟等将此旨明白传谕第穆呼图克图,不许再行渎请,严禁派人来京求情,倘有私自前来者,即著查拿治罪。第穆呼图克图所递奏书、古佛、哈达等一并发还,等将来掣定呼毕勒罕之时,再准其呈递。(朱批奏折民族类第1443号卷第1号、第2号)不久,第穆呼图克图圆寂。十世达赖喇嘛呼毕勒罕掣签事宜被暂时搁置下来。 道光元年(1821年)七月二十九日,驻藏大臣文干、灵海上奏,据接办商上事务的噶勒丹锡呼图萨玛第巴克什(噶勒丹锡呼图,蒙浯,即甘丹寺宗喀巴法座继承人;萨玛第巴克什,梵文音译,意即禅师。)来咨,除前报里塘的灵异幼孩以外,又据续报察木多(昌都)所属地方的幼孩两名,均有吉祥佳兆,经差人复查属实。但毕竟因为未经面试,不足以昭慎重,所以两位大臣拟照所请,一面奏闻,一面将上述幼孩三名,由其亲丁师傅,携至拉萨,经驻藏大臣文干、灵海会同班禅、噶勒丹锡呼图萨玛第巴克什及各呼图克图、堪布、噶伦等逐加实验,真有灵异后,再照例写签入瓶,如果毫无灵异之处,即毋庸入瓶掣签,仍令上紧访查,俟有实在灵异幼孩,数足三名,再令办理,奏折附呈三名幼孩生地僧俗送上的灵异清单和切实图记甘结。同年九月四日辛亥上谕着照所奏办理。(朱批奏折民族类第1443号卷第3号;《清实录》道光元年九月辛亥条。) 道光二年(1822年)二月十四日,在布达拉宫,由驻藏大臣文干、灵海主持,班禅带头诵经,驻藏大臣帮办灵海将名签贮瓶,驻藏大臣文干拈出,与众同观......,掣定了十世达赖喇嘛呼毕勒罕。这样,经乾隆创立,嘉庆一度违背的金瓶掣签制度,到道光二年历时近三十年终于首次实施,为后来掣定十一世达赖喇嘛(道光二十一年〔1841年〕)、十二世达赖喇嘛(咸丰八年〔1858年〕)树立了范例。 综上所述,九世达赖喇嘛被免于金瓶掣签,完全是由于嘉庆政治上幼稚和轻信,所作出的“不疑何卜遂降敕,季秋诹吉命坐床”的错误决定。对此,嘉庆作出了“朕一时轻信,至今犹以为悔”的检讨。而后来修嘉庆实录的官吏,为维护皇家和嘉庆的“面子”,对凡是详记此事经过的奏折、纪事一律不予采用,非提不可时,也是一笔带过。就这样,嘉庆御笔纪事与所有详细记载、叙述九世达赖喇嘛金瓶掣签的奏折都被列入秘档封存。九世达赖喇嘛呼毕勒罕免予金瓶掣签的真象,因“害羞”,而被蒙上神秘的面纱。 事隔一百多年以后,嘉庆的错误还被少数别有用心的“学者”和分裂分子所利用,混淆视听,如英人黎吉生在其所著的《西藏简史》中指出九世达赖正值应当首次执行金瓶掣签之时,却偏偏没有执行,证明清朝中央政府对西藏的主权“只是纸面上看来仿佛如此而已”,对于此外几世达赖喇嘛经由金瓶掣定应该如何解释,他却只字不提。分裂分子更是利用此大做文章搞分裂活动。而《普陀宗承之庙瞻礼纪事》和大量有关九世达赖喇嘛呼毕勒罕免予金瓶掣签的奏折等历史文献资料,有力地粉碎了他们的谎言。九世达赖喇嘛之所以没有经过金瓶掣签,只不过是因为嘉庆“轻信”馋言,法外施恩,特旨恩准的。事实证明,自金瓶掣签制度创立和实施后,从九世达赖到十三世达赖再也没有“率出一族,与世袭爵禄无异”;蒙藏关系一直保持在宗教的范围之内;西藏内部也再未发生大的动乱;基本上达到了乾隆当初创立金瓶掣签制度所预期的目的。

|

||||||

- 频道周排行

- 频道TOP10