外国人读什么中国书?

2015-07-10 10:57 来源:中国青年报 点击:0

来自保加利亚的韩裴

来自荷兰的施露

来自法国的白锦麟

来自埃及的梅

保加利亚语版《红楼梦》

法语版莫言作品

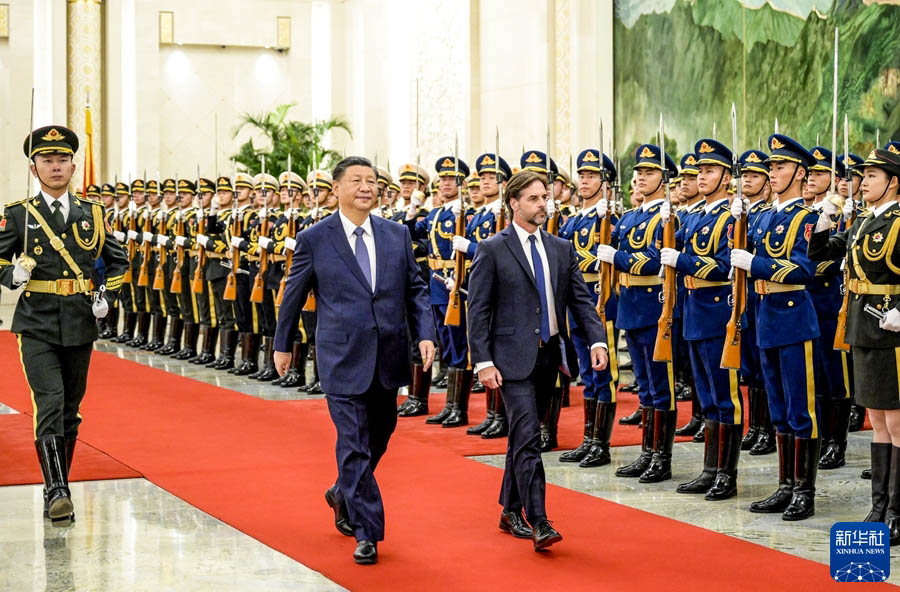

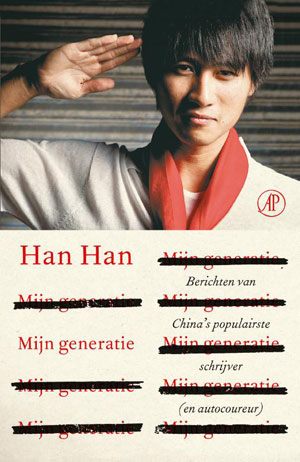

荷兰语版韩寒的博客合集

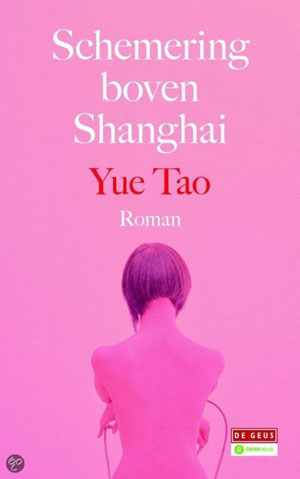

荷兰语版岳韬《红蟋蟀》

由中国文化部、中国社会科学院联合主办的2015“青年汉学家研修计划”近日在北京开班。来自美国、俄罗斯、法国、印度、以色列、尼日利亚等30个国家和地区的36位青年汉学家应邀来华参加本期研修,研究方向涉及中国的文学、历史、哲学、政治、当代社会、国际关系等诸多领域。从古代到现代、从经典到新锐的中国文学,无疑是这些年轻人最关心的话题之一。

有哪些中国文学走出了国门?外国读者喜欢哪些中国书?哪些中国作家在国外受欢迎?中国青年报记者专访了4名来自不同国家的青年汉学家。他们中,有翻译过巨著《红楼梦》的43岁保加利亚人韩裴,有翻译过韩寒博客集的34岁荷兰姑娘施露,有以“竹林七贤”之一的阮籍为偶像的25岁法国小伙儿白锦麟,还有想把中国文学传播到阿拉伯世界的28岁埃及姑娘梅。

中国青年报:最初为什么对中国文学产生兴趣?

韩裴:当我还是少年时,因为看了电影《少林寺》,让我有3个理由爱上中国:首先,中国功夫特别精彩,其次,中文特别好听,最后,当我听了丁岚唱《牧羊曲》,就爱上了中国姑娘。从那时起,我就有个梦想,要娶一个中国姑娘做老婆!2010年,我第一次来到中国,在广东佛山遇到了我现在的妻子,她是江西人,我少年时代的梦想实现啦!

1991年~1996年,我在大学学习汉学。我是保加利亚第一批学汉学的学生,拿到了硕士学位。保加利亚的文化和中国传统文化很接近,一些道德观和儒家思想也比较相似。可能因为我们的文明摇篮都是乡村,我们都是从乡村走出来的人。

施露:我从中学开始看有关中国文化、历史的书,加上从小对语言感兴趣,于是在大学选择了汉学专业。我对中国的印象是,发展很快,所有人都非常努力,是一个富有能量的国度。

在中国生活过,会对理解中国的文学有很大帮助。比如我读刘震云的《我不是潘金莲》。像李雪莲这样的人物,我就可以想象她的长相,可以想象出她说话是什么样子,因为我见过这样的人。

白锦麟:我的家乡华人很多,我上过家附近的中文学校。在我15岁那年,有一天我母亲买到了一本文言文版的《史记》,这是我第一次接触中国古代文学。当时我一边看文言文,一边看中文,一边看英文。《史记》对我研究中国文学的影响非常深远,司马迁的文字非常出色。之前只知道古希腊的《荷马史诗》,从这开始,我知道原来中国也有这么伟大的史学家,我也开始对中国文学感兴趣。

梅:我在开罗大学的专业是中国文学,这是我第5次来中国。英语国家的很多作品都已经被翻译成阿拉伯语,读者都快觉得腻了,而中国文学对阿拉伯国家来说比较新鲜。原本我对文学的兴趣不大,可是当我开始做翻译,就慢慢爱上了文学,特别是中国文学。

中国青年报:你翻译过哪些中国文学作品?

韩裴:我翻译过的中国古典文学有《红楼梦》第一册、《三十六计》《围炉夜话》;现当代文学有莫言的《生死疲劳》,郑振铎、叶圣陶的作品,还有徐志摩诗选、纪弦诗选、顾城诗选等。

施露:我现在有自己的公司,专门做翻译。最近几年,我翻译了韩寒的一本博客文章结集,岳韬(岳韬毕业于荷兰阿姆斯特丹大学——记者注)的长篇小说《红蟋蟀》。今年夏天,我和同行一起翻译了刘震云的作品《我不是潘金莲》;现在正在翻译徐则臣3部中篇小说的合集,我负责其中的《跑步穿过中关村》。

白锦麟:我是研究古代汉语的,长期的翻译工作就是魏晋时期文人阮籍的全集,这项工作已经开始两年多了。我翻译过莫言的一些短篇小说,已经出版,最近要出版一本戴望舒的诗集。

梅:我读过中国很多当代作家的作品,像冯骥才、周国平、毕淑敏,特别喜欢毕淑敏的《谁是最重要的他人》;还有一些现代作家,像冰心、张爱玲、林语堂;年轻的作家中,关注过像韩寒、张小娴、雪小禅。我翻译过韩寒的《这里会长出一朵花》。

翻译中国文学作品是从两年前开始的。先翻译了台湾的席慕容、龙应台的作品,后来还有周国平、毕淑敏、雪小禅、韩寒。我一般翻译他们的短篇小说和散文,做成合集出版,从而让阿拉伯读者更方便地了解中国。

中国青年报:你是如何选择翻译作品的?

韩裴:翻译《红楼梦》是我大学时候的梦想,我第一次看到这本书就被它迷住了。我最喜欢中国古典文学,特别是明清小说。所以翻译完《红楼梦》之后,我准备翻译《三国演义》,这些作品还从来没有过保加利亚语版本。我即将要翻译的书还有李清照的选集、钱钟书的《围城》、陈继儒的《小窗幽记》等,这些都将是保加利亚语的第一个版本。

施露:在荷兰,汉学家的意见会对出版社选择引进哪些中国书产生很大的影响。我之前翻译的毕飞宇、徐则臣的短篇小说集,篇目都是由像莱顿大学这样的一流大学里的汉学家们挑选的。同时,出版社也会参考其他国家出版的中国作品来选择书目。我比较喜爱的中国作家是香港的西西(代表作有长篇小说《我城》《鹿哨》等——记者注),非常具有幽默感。

白锦麟:我会根据自己的兴趣挑选翻译的作品。我喜欢鲁迅和沈从文。我读过沈从文的《边城》以及他一系列描写湘西的散文。他的语言非常朴素,没有加工。很可惜,他的主要作品都已经被翻译成了法文,而且翻译得很不错,我没有机会了。

最近在做的研究是1910~1920年代在上海流行的“鸳鸯蝴蝶派”,如徐枕亚、许啸天和孙玉声。他们是中国最后一批用文言文写小说的作家,我准备翻译一本徐枕亚的书。

梅:我最关注的是内容,而不是作家是否有名,或者其他无关内容的因素。我也关注中国的网络文学,因为年轻人也有思想。

中国青年报:在你的国家,读者喜欢哪些中国作家、哪些中国作品?

韩裴:《三十六计》的销量非常好。在保加利亚,名作家的书能卖到几百本就算不错,《三十六计》已经卖了1000多本,是畅销书。我正在写一本小说,记录我在中国的经历,已经在网上发表了一些内容,保加利亚网友很喜欢。

现在,保加利亚读者对这些中国古典文学的历史文化背景还不太理解,但我相信千里之行始于足下,特别是现在全世界都在关注中国的发展。我在翻译作品里也附了原文。现在,越来越多的保加利亚学生在学习汉语,但我发现学习保加利亚语的中国学生很少,希望中国能够支持这方面。

施露:荷兰每年都会出版一些中国作家的书,现在越来越多。中国文学在荷兰的销量还不错,荷兰读者希望能通过阅读,了解中国人的生活和中国正在发生的事情。但总体来说,读者对中国作家的认识还处在很浅的层次,没有达到有所偏好的程度。

白锦麟:莫言、余华的书在法国卖得比较好。莫言早在获得诺贝尔文学奖之前就有很高的知名度,获奖以后就更受欢迎了。法国人有重视文学的传统,而且很早就对东方文化感兴趣,对中国和日本的文学评价都很高。

梅:埃及和中国两个国家之间有很多相通相融的地方,所以当埃及读者读中国文学作品时,会感觉到两个文明之间的共鸣。中国文学在埃及越来越受欢迎,销量也越来越好。对有的人来说,长篇阅读不太方便,所以我现在翻译的作品都是发表在报纸和杂志上,很多时候也会发到网上。

埃及人喜欢反映人类本质、反映某人经验的那类作品。史铁生的《秋天的回忆》、周国平的《街头即景》,都很不错。现在的年轻读者开始关注世界文学,特别是亚洲文学、中国文学。大家都听说过中国哲学,也知道中国哲学很深刻,所以连带着也想了解中国文学有什么内容。

中国青年报:翻译外国文学在中国的稿酬并不高,在你的国家是什么状况?

韩裴:我的翻译得到了保加利亚政府的支持。《红楼梦》获得过赫里斯托·丹诺夫奖,这是保加利亚文化部对文化贡献最高者颁发的年度奖项。《三十六计》和《围炉夜话》两本书,获得了保加利亚翻译协会的“在翻译领域非常优秀的特殊奖项”。

施露:荷兰翻译者的收入可能会比中国好一点,但总体来讲也不高。不过,如果想翻译一些国外的优秀文学作品,荷兰文学基金会可以给有资质的译者一些资金资助,这对我们来说真的很有帮助。我在翻译刘震云、岳韬的书时,都拿到了资助。

白锦麟:在法国翻译外国文学作品的稿酬并不高,我想全世界都是这个状况吧。一般做文学翻译的人还有其他收入途径,比如很多人一边做教师一边做翻译。

梅:我会在翻译过程中采访一些作家。在翻译雪小禅的《被幸福淹没》、鲁敏的《谢伯茂之死》时,都采访过作者本人。我会从阿拉伯读者的角度出发提问,从而帮助读者更加深入地了解作品的内容和作家本人。在埃及,做汉语口译的人比较多,翻译书的人就这么几个,但我们一直在做。翻译的稿酬不高,慢慢来吧。我相信只要有梦想并且为之努力,就会越来越好。

中国青年报:这次来中国,有什么计划?

韩裴:如果有机会,我希望能在中国念一个有关红学的博士。

施露:我已经两年没来中国,想感受下当下中国的变化,并和各国的翻译家多多交流。

白锦麟:希望能找到一些鸳鸯蝴蝶派作家的作品,这些在法国已经找不到了。

梅:我最关注的是中国的当代文学。埃及每年都有新的中文书出版,但并不很多,新书更少。我想买中国新出版的书,只能去中国文化中心等地方去找。我希望多带一些中文书回去,尤其是年轻作家的小说和散文。

- 频道周排行

- 频道TOP10